Artículo publicado en el periódico El Español – Quincemil el pasado 15/11/2025

Hay quienes recuerdan el vino. Otros el postre. Yo suelo recordar lo que pasó después.

Las risas que se estiraron hasta convertirse en agujetas en la mandíbula, las confesiones inesperadas, las discusiones que empezaron de manera educada y terminaron con un “yo respeto tu opinión, pero estás equivocado y punto”.

La sobremesa es eso.

Un sitio donde el tiempo se ralentiza. O se derrite, como el hielo del gintonic.

Es un espacio raro, casi mágico. Como un país sin huso horario donde nadie tiene prisa y pasan cosas. En la sobremesa el café se enfría, las copas se llenan solas y la gente se sincera sin que nadie se lo haya pedido.

Todo empieza de forma inocente, siempre igual: ‘¿Alguien quiere café?’ Y ese café es la trampa. El hechizo. La puerta por la que se entra a un mundo en el que fluye el licor café y la crema de orujo. Donde se aflojan las corbatas lenguas y se organizan viajes a una casa rural en Asturias con tres personas que acabas de conocer.

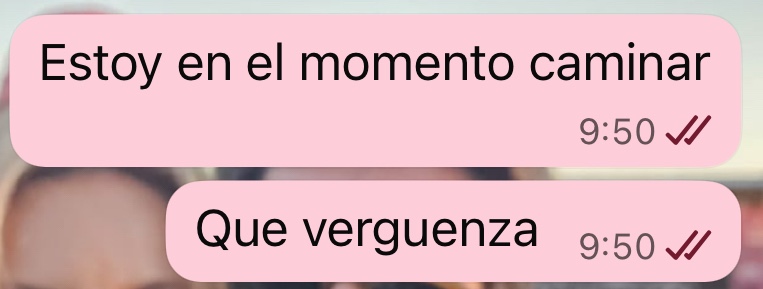

En las sobremesas se toman decisiones importantes: adoptar un perro, pedir otra botella, enviarle un mensaje a ese ex solo para saber “qué tal está” y en casos extremos, crear un grupo de WhatsApp con gente que jamás volverás a ver, pero que en ese momento te parece tu tribu.

Yo he estado en sobremesas que han durando más que matrimonios bodas. Más que amistades e incluso más que mi etapa con flequillo. Empiezan con el café y pueden acabar con una declaración de amor, una ruptura o un ‘tengo que contarte algo’ que no augura nada bueno. Nadie controla solo los chupitos controlan las sobremesas, y esos hacen lo que quieren con nosotros.

Uno bosteza, otra se pone filosófica, siempre hay quien confiesa algo que lleva tiempo pensando. A mí me han dicho más verdades en una sobremesa que en veinte consultas con el nutricionista (y esas sí que salían caras). Sobre la mesa se celebran brindis y también se anuncian divorcios, despidos y finales que nadie quería decir en voz alta. Hay días en los que se come y otros en los que se sobrevive.

Porque no todas las sobremesas son fiestas. Las hay que pesan más que el cocido que te acabas de comer. Donde uno remueve el café, no para enfriarlo, sino para evitar remover sus sentimientos. Para algunos, la sobremesa es una prórroga para no volver a su casa la vida que les espera detrás de la puerta.

Nos pasamos la vida corriendo y la sobremesa es un refugio en mitad de esta prisa social. Un espacio donde puede pasar de todo o no pasar nada, y las dos opciones están bien. Ahí, el tiempo no se mide en minutos, sino en cafés, copas o la cantidad de hielos en la cubitera.

Y aunque a veces, el precio de una buena sobremesa sea un dolor de cabeza, hay resacas que valen la pena. Sobre todo las que no dejan recuerdos dejan anécdotas para recordar (y nuevos grupos de WhatsApp que nadie se atreve a abandonar).